无须讳言,在被奉为“古典主义三杰”的三位顶级古典音乐巨匠中,海顿作品在全球范围的上演频率和知名度稍逊于比他更年轻的莫扎特与贝多芬。形成这一事实的原因多种多样,在笔者看来,海顿音乐的底色之中带有较强的“前现代”感,对于熟悉贝多芬深受法国大革命影响的公众性音乐语汇和其后浪漫主义音乐发展瑰丽多姿审美影响的听众而言,似乎天然感觉到与海顿有一些距离——而这恰恰又是其最可贵的艺术品质,在严谨工整的格式表述范畴下,海顿音乐中的天然、质朴、幽默、活力,都成为极为稀缺的品质,他的作品“难以演好”也成为了行业内的共识。

中国交响乐团在2025年春天选择以高度集中的方式展开对海顿音乐的巡礼,通过交响曲、协奏曲、清唱剧、室内乐作品演出和“国交之友”艺术普及活动的多元方式,让中国的观众重新意识到这位音乐大师的多维气质和不朽魅力,既是对经典风范的尊崇与致敬,也展现了对乐团艺术实力和风格驾驭能力的自信。3月22日晚,由美国指挥家戴维·霍斯执棒、女高音歌唱家许蕾与大提琴演奏家莫漠加盟的“海顿的交响”主题音乐会在北京音乐厅精彩上演,堪称令人难忘的音乐之旅。

尽管很少有人将“歌剧大师”的标签与海顿关联起来,但这并不代表这位生活在十八世纪的作曲家对彼时最受欢迎的音乐体裁与技法缺少了解,当海顿在花甲之年造访伦敦并收获巨大成功时,英国媒体立刻就将他与上一位获此待遇的欧洲大陆作曲家亨德尔相提并论,而后者正是凭借无与伦比的音乐戏剧才华征服了英国观众,本场首先演出的音乐会咏叹调《贝蕾妮丝——为女高音和管弦乐队而作》完全可以视作海顿“歌剧创作能力”的体现。

一袭白裙的女高音歌唱家许蕾在作品中不但展现出卓越从容的声乐表达技巧,更以对人物鲜活立体的塑造和情感细腻精确的把控打动人心。在并不长的作品篇幅内,女主角贝蕾妮丝内心的纠结、彷徨、感伤、情绪失控、自我否定共同塑造了音乐起伏跌宕的形态,无论是速度还是音域范畴都拥有幅度巨大的变化,许蕾的演唱浑然潇洒,坚实厚重的中低音表达、华丽通透的花腔展示,以及显然是基于丰富巴洛克作品研习经验获得的、对于装饰音恰到好处的运用,使她诠释的人物形象丰满而可信。海顿在乐谱上留下了诸多耐人寻味的细节,例如开篇以快板为基调的宣叙调自76小节处转入动人的柔板,但却在94小节处才真正第一次进入咏叹调的部分,中间的乐段要兼具灵活叙事与饱满抒情,许蕾的演唱真正堪为范本,令人赞叹。戴维·霍斯执棒下的国交同样以高度契合作品风格的澄澈质感和敏锐反应确保了作品的高质量呈现,双簧管对柔板旋律的美好铺陈、弦乐声部在快板段落凌厉的运弓皆令听众印象深刻。

由大提琴演奏家莫漠担纲独奏的《C大调第一大提琴协奏曲》从创作时间上来说是当晚音乐会三部海顿作品中最早的一部,指挥家戴维·霍斯为整部作品确立了清晰明快的速度基调,与彼时作曲家年龄相仿的莫漠也以充沛的能量赋予这部青春盎然之作更多的活力和热情。按照古典主义协奏曲的标准形式,一首乐章的呈示部先由乐队演奏、再加入独奏,而莫漠在乐队部分便以“助奏”的方式加入,这恰是海顿时代的惯常做法,观众也许不容易从听觉上感知到增多一件乐器的变化,但却能从视觉角度迅速感受到独奏家和乐团水乳交融、亲密无间的关系。

莫漠的演奏拥有极为可贵的“呼吸感”,特别是在长线条的乐句中做出精妙的力度弧线,乐句间的留白也伴随着音乐情感的起伏而富于弹性,即使作曲家并未将两个主题的性格塑造得“泾渭分明”,他也依然能够通过弓弦之间断连交织、轻重缓急让听者感知到作品明确的结构感。此番演绎的一大亮点,便是独奏家决定使用自己创作的华彩乐段,这不但是两个多世纪前的常态、更是作曲家对于演奏家的尊重和信任,中国当代的年轻演奏家敢于在经典杰作中加入自我表达,本身便是值得称赞的勇气,何况莫漠带来的两个华彩乐段又确实足够精彩。第一乐章华彩的变奏紧紧围绕动机的发展与扩充展开,调性变化出其不意,古典的技法与观念注入了当代的乐思,那些一闪而过的片段不时让听者感到似曾相识、会心一笑、凝心分辨(或许是拉赫玛尼诺夫《帕格尼尼主题狂想曲》、崔健《新长征路上的摇滚》、郑律成《中国人民解放军进行曲》……又或许和上述作品都没有关系),这难道不正是海顿式幽默的魅力所在?第二乐章结尾的短暂华彩真正深化了音乐的内涵,缥缈的双音营造出若即若离、眷恋不舍的氛围,在最大程度上使音乐摆脱了所谓的宫廷气质,实现了直抵内心深处的浪漫。末乐章独奏家与乐团在快速跑动中完成着充满游戏感的竞赛,也让瓦格纳对古典主义时期快板所作的“纯粹的感性愉悦”判断变得无比真切,毫无悬念地收获了全场观众的热情喝彩。

在观众持续的掌声中,莫漠返场加演了巴赫《C大调第三号无伴奏组曲》的“吉格舞曲”,也在巴赫生日纪念的次日完成了向大师的致敬,作为曾经有幸聆赏过莫漠在一天之内完整演出巴赫六部大提琴无伴奏组曲的听众之一,笔者对他在音乐中的全情投入、张弛有度丝毫不感到意外。

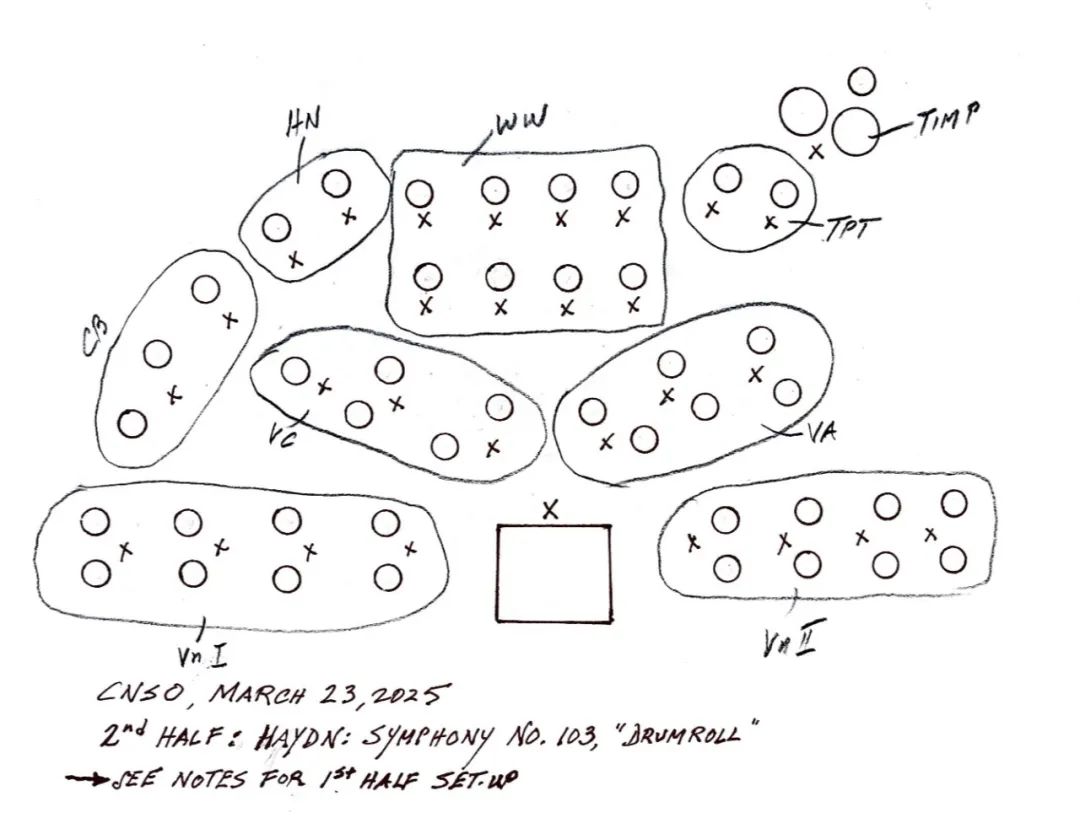

值得一提的是,本场演出交响乐团的声部摆位是指挥家戴维·霍斯精心设计的,他甚至以手绘图的方式明确安排了将第一、第二提琴分置两侧,低音提琴位于舞台左侧的“欧式声部布局”,实现了声学与视觉上的双重美感。音乐会的“重头戏”——海顿《降E大调第一百零三交响曲“擂鼓”》充分展示了指挥家戴维·霍斯对古典主义风格的深刻理解以及中国交响乐团艺术家的高度默契。首乐章在国交打击乐演奏家孙翌充满悬念感的定音鼓敲击中开启,正是这段音乐为作品博得了“擂鼓”之名,熟悉古典音乐的朋友会立刻通过音质判断出乐团使用的是巴洛克——古典时期的羊皮定音鼓,这是中国交响乐团为这套音乐会曲目特别订制的、中国乐团首套Adams Schnellar Classical型号定音鼓,足见用心与精心。

乐团以低沉浑厚却并不刻意迟缓的速度从容展开序奏,将化用自《末日经》旋律的主题层层推进,由深沉肃穆转向轻柔澄澈,自然引入呈示部主题,以连德勒舞曲为节奏基础的主题摇曳动人,戴维·霍斯的指引清晰明确,乐团能够在指挥家的每一次手势变化中做出迅捷的反应,俯拾皆是的突强变化、休止前妙到毫巅的力度收束、分列两侧的铜管声部所具有的温润质感贯穿整个乐章。指挥家为第二乐章选择的速度同样与“略快于行板”的指示高度贴合,以大量的切分音运用而获得摇摆与行进感的双主题在小提琴声部的演奏下娓娓道来,第一变奏中弦乐演奏家以充满弹性的上行运弓强调的重音节拍,第二变奏中长笛灵巧缠绕双簧管的主题展示,国交乐队副首席姚亮在第三变奏中奉献了无比精妙的独奏,既保持优雅如歌的轻盈姿态、又能以饱满的音色和音量引领音乐的自如穿梭,着实令人赞叹。小步舞曲之后迎来绚丽的末乐章,圆号遥远的呼唤仿佛宣告着庆典的开启,乐团各声部演奏家以均衡的实力和高度的专注展开轮转,将海顿最成熟时期作品中不时出现的惊艳复调笔触勾勒得层次分明、气势磅礴,结尾前的持续渐强加速更是酣畅淋漓。

指挥家戴维·霍斯在谢幕时将花束中的鲜花一枝枝拔出、送给国交的音乐家们,向他们的精彩发挥致谢,而这位去年与乐团成功合作了布鲁克纳交响曲的指挥家竟能在气质反差如此巨大的作品中保持一流的水准,也的确值得全场观众的喝彩。

戴维·霍斯与乐团加演了海顿《c小调第四十四交响曲“悲伤”》的慢板乐章,向这位伟大的艺术家致敬,而音乐中所展现的宽广意境和静谧沉思完美契合了十八世纪普鲁士美学家温克尔曼对古典主义所作的“高贵的质朴,宁静的宏大”概述,也让我们更加期待一周后的3月29日,中国交响乐团、中国交响乐团合唱团与三位歌唱家在戴维·霍斯执棒下即将上演的海顿清唱剧《四季》,想必那场难得一闻的演出会成为海顿音乐在中国传播历程中的重要里程碑。

撰稿:高建

责编:段梦

摄影:国之骄子、木木

排版:陈婧

✦

演出一览

✦

长按二维码关注我们

中国交响乐团

官方抖音号

中国交响乐团

官方微博

中国交响乐团

官方快手号

中国交响乐团

官方视频号